——从流程化、可视化到制度化,构建企业持续改进的底层逻辑

引言:CMMI的本质是系统性改进,而非“资质证书”

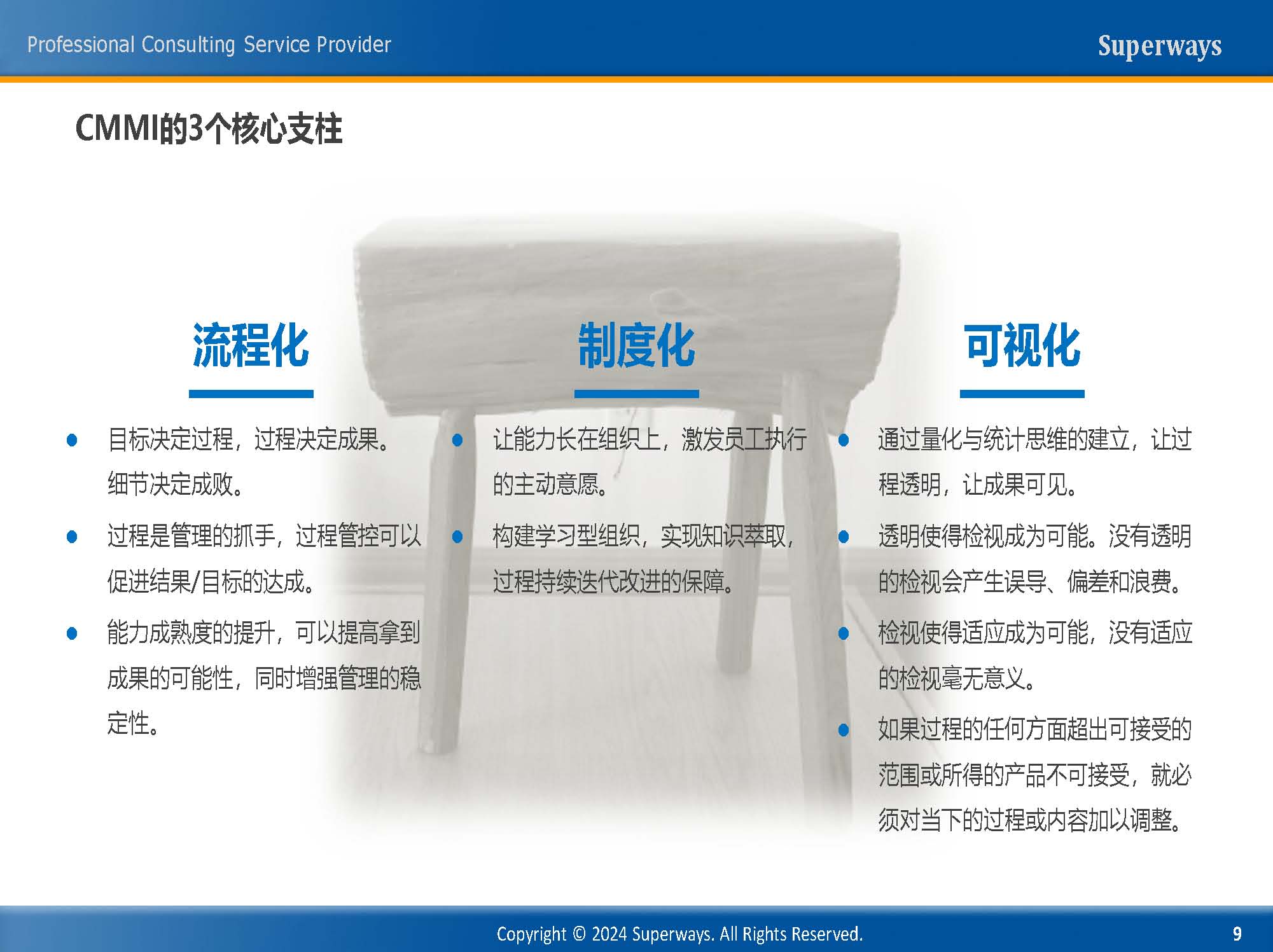

在企业管理领域,CMMI(Capability Maturity Model Integration)常被误解为一种“能力资质认证”,甚至被简化为项目投标的加分项。然而,其核心价值远不止于此。CMMI的本质是一套融合了全球政府、学术界和行业最佳实践的系统性改进解决方案。它通过结构化方法论,帮助企业从流程化、可视化和制度化三个维度实现商业效能的持续提升。

对管理者而言,CMMI的意义在于:将偶然的成功转化为必然的稳定产出。正如华为任正非先生所言:“管理架构与流程体系是企业最宝贵的财富。”本文将从管理视角出发,结合CMMI3.0模型的核心思想,解析如何通过CMMI的“三大核心支柱”构建企业研发管理的韧性。

管理者第一课:流程化——从“人治”到“法治”的跃迁

1.1流程化的核心:平衡规范与灵活

许多企业陷入两极化困境:要么流程极度松散,依赖“英雄式员工”救火;要么过度结构化,导致官僚主义与创新窒息。正如PACE(产品周期优胜法)中所提出的“适度流程化”理念,强调在规范与灵活之间找到平衡点。

► 无结构化的代价:不可重复的流程、无衡量标准、过度依赖个体能力。

► 过度结构化的陷阱:创新空间压缩、反应迟缓、制度冗余。

解决方案:通过“结构化思维”设计流程,确保流程可重复、可测评且持续改进。例如,华为通过IPD(集成产品开发)流程,将产品开发周期缩短30%,同时提升需求交付质量。

1.2人才与系统的辩证关系

曾在刘润老师的公众号里的一篇文章中看到“企业需要的不是人才,而是人才辈出的机制。”这一观点直击管理本质。

► 三流管理者做事,二流管理者用人,一流管理者建系统:流程化即通过“人+流程=人才”的公式,将个体经验转化为组织能力。例如,某通信企业通过标准化代码评审流程,使新员工在3个月内达到资深工程师的交付质量。

► 铁打的流程,流水的人才:降低对关键个体的依赖,提升人才复制的效率。

1.3质量管理:过程决定结果

CMMI强调“目标决定过程,过程决定质量”。质量成本(CoQ)分为正负两类:

► 正质量成本:评审、测试、培训等预防性投入。

► 负质量成本:返工、维护等事后补救成本。

关键逻辑:通过提升过程质量(如缺陷预防机制),降低负质量成本,最终实现“有效交付能力”的跃升。

第二课:可视化——用数据驱动决策

2.1量化思维:从经验主义到科学管理

研发效能的公式为:效能=有效果/有效率。然而,许多管理者仍依赖主观判断。CMMI通过“可视化”将抽象问题转化为可衡量的数据:

► 缺陷分布与趋势分析:例如,某企业发现代码评审环节的缺陷拦截率仅为40%,通过引入自动化工具提升至75%。

► 仪表盘设计原则:聚焦关键指标(如:需求交付周期、缺陷密度),避免数据过载。

2.2统计思维:从点到面的管理升级

“概率的本质是将局部随机性转化为整体确定性。”

► 统计过程控制(SPC):监控过程波动(如需求变更频率),识别异常并干预。例如,某金融科技公司通过控制需求交付周期的标准差,将延期率从35%降至8%。

► 人机料法环管理(5M1E):综合管理影响质量的五大因素(人员、工具、输入、方法、环境),建立端到端质量体系。

2.3性能与能力的动态平衡

CMMI区分“能力”(Capability)与“性能”(Performance):

► 能力:企业潜在的最大产出水平。

► 性能:实际业务场景下的表现。

管理启示:基于历史数据优化过程组合(如敏捷与瀑布的混合模型),使性能无限逼近能力上限。

第三课:制度化——让改进成为组织基因

3.1PDCA循环:持续改进的引擎

CMMI的II(Implementation Infrastructure)实践域隐含PDCA思想:

► Plan(计划):定义过程目标与指标(如II2.1)。

► Do(执行):落地流程并收集数据(如II1.1)。

► Check(检查):分析偏差与根因(如II2.2)。

► Action(行动):优化流程并标准化(如II3.3)。

案例:某汽车软件团队通过PDCA将需求交付周期从6周缩短至3周,缺陷率同步下降50%。

3.2知识萃取:从个体智慧到组织资产

“知识的本质不是概念,而是解决方案。”以下是我从【得到】学习到的“知识萃取”方法。

► 三步萃取法:问题→“不是”→“而是”。例如,某互联网公司将“高并发场景崩溃”问题转化为知识库条目,明确错误做法(如堆硬件)与正确方案(如分布式架构优化)。

► 管理价值:倒逼增量创新,避免重复踩坑。

3.3纪律与文化的双重塑造

制度化不仅是流程固化,更是行为习惯的养成:

► 管理者角色:作为过程纪律的推手,需以身作则。例如,某企业要求高管定期参与代码评审,传递质量优先的文化信号。

► 激励机制设计:将过程合规性纳入绩效考核(如华为的“过程贡献积分”)。

►►►

结语:CMMI的终极目标——让成功从偶然走向必然

CMMI并非一劳永逸的“银弹”,而是一场需要长期投入的管理变革。其核心逻辑可总结为:

1.流程化:构建可复用的系统,降低对人的依赖。

2.可视化:用数据替代直觉,驱动精准决策。

3.制度化:将改进内化为组织习惯,形成持续进化力。

正如吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》中指出:“战略执行力是区分卓越与平庸的标志。”而CMMI提供的正是战略落地的系统性方法论。对管理者而言,唯有深谙流程、数据与制度的三重奏,方能在VUCA时代带领企业穿越周期,实现基业长青。

作者注:本文观点基于CMMI3.0模型及华为、金融科技等行业实践案例,旨在为管理者提供可落地的改进框架。

(全文约3600字)

.png) 400-082-0858

400-082-0858

.png)

.png) Copyright © 2025 钧为(上海)信息技术有限公司 All rights reserved

Copyright © 2025 钧为(上海)信息技术有限公司 All rights reserved